君に染まる

作者:もこ

俺は────

俺は、こんなに美しい人が

存在するなんて知らなかった。

* ‐‐‐ * ‐‐‐ *

俺は、高校1年生の

八神遼介。

俺はこの「学校」という

世界が嫌いだ。

勉強?

簡単すぎる。

スポーツ?

やりゃあなんでもできる。

顔もそこそこいいらしいけど、

興味ない。

みんなくだらない────

見た目ばかりで人を評価して、

恋愛なんかで盛り上がってる

馬鹿ばっかり。

俺には

友達なんかいない。

別に必要とも思わない。

俺はみんなから

「見えない存在」のように

扱われているけど、

それは

俺が望んだことだ。

そんなある日、

放課後に先生から

委員会の雑用を押しつけられた。

保健室に書類を

届けるだけの簡単な仕事。

「・・・めんどくせぇ」

つぶやきながらも、

先生の信頼を失いたくないから

しぶしぶ向かう。

保健室の扉を開けた瞬間、

俺の目に飛びこんできたのは────

ベッドで寝転ぶ、

1人の少女だった。

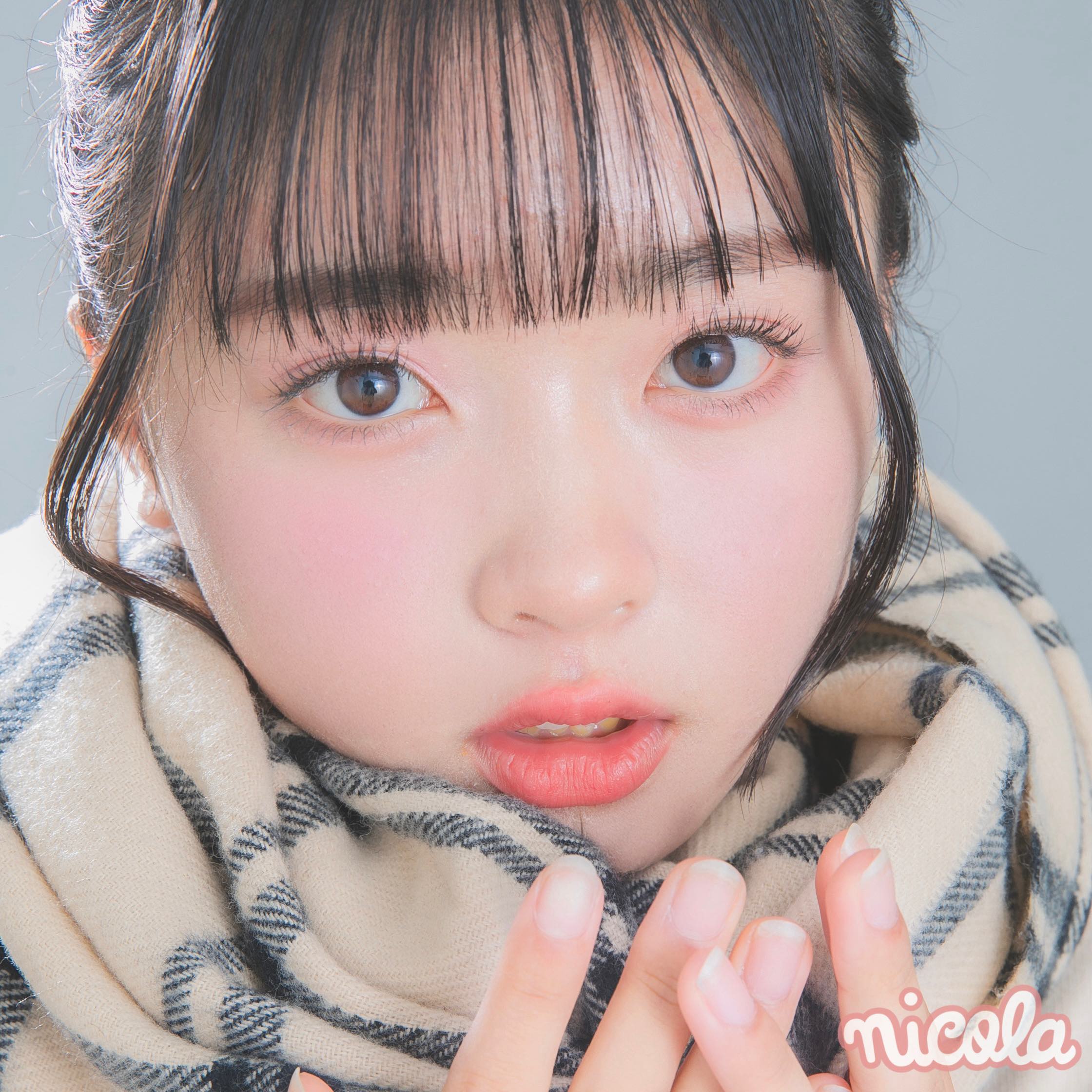

透明感のある肌に、

長いまつげ。

柔らかそうな髪が

光に透けて輝いている。

どこか儚げで、

でも力強さも感じさせる存在感────。

「ヤバッ、寝すぎたー!」

少女は大きな

伸びをしながら、

軽く俺の方を見た。

そしてニッと笑って

こう言った。

「私、君と同じクラスの

松尾そのま、よろしくね!

君は?」

「八神遼介だけど、、、、」

「あ~同クラの!」

「、、、、

なんで知ってんの?」

「え、私だよ、

不登校の松尾!

不登校でもいちお

席変わるたび

表見してもらえるからさ~w」

「、、、、、、ああ」

そういえば、俺の右隣は

いつも空席だったな。

いままで何も

気にしてなかったけど。

視線をそらしながら答えると

俺は、すぐにその場を

離れようとした。

「待って、また会える?」

彼女が呼び止める。

「私、毎日保健室に来てるから」

無邪気にそう言われて、

なぜか俺はうなずいていた。

「・・・わかった」

いつもの俺なら、

そんな言葉は

聞こえないふりをしていただろう。

だけど、彼女なら・・・

理由はわからないけれど、

彼女の声には

逆らえなかった。

それから俺の世界は、

少しずつ色を変えていった。

放課後、保健室で過ごす

2人だけの秘密の時間。

そのまに出会う前、

俺の目には、

この世界は無味乾燥で

何もかもが

くだらなく見えていた。

誰もが見た目や表面的な

評価ばかりにとらわれて、

深い部分を知ろうともしない。

恋愛なんて、

その象徴だと思っていた。

だから、俺は

他人と関わることを避け、

孤独を選んでいた。

だけど、そのまは違った。

彼女は俺の思い描いていた

「くだらない世界」に

とらわれていなかった。

彼女の無邪気な笑顔や、

おおらかな態度には、

どんな場面でも飾り気がなくて、

ありのままの自分を

さらけ出す強さがあった。

そんな彼女を見ているうちに、

俺は「くだらない」と

見下していた世界が、

実は自分の心の中で

勝手に閉ざしていたものだと

気づいた。

俺の世界は、

君で染まっていく────

そのまは

不思議な子だった。

明るくて、元気で、

どんな話題にも興味津々。

でも、彼女は学校に来ない。

理由を聞くと、

ふと表情がくもった。

「・・・中学のときね、

女子に嫌われちゃってさ」

彼女の見た目が

きれいすぎたせいで、

同級生からねたまれ、

ひどい言葉を

浴びせられたらしい。

「人の彼氏奪う最低女とか、

先生にこび売ってるとか、、、色々。

高校にも行きたかったけど、

怖かった」

彼女の笑顔の裏に

そんな過去があるなんて───

知らなかった。

ある日、俺は言った。

「そのま、

学校に行こう」

「なんで?」

そう答えた彼女の顔は

少し歪んでいた。

でも、その表情さえ

美しかった。

「学校でも

そのまといたい」

思わず口をついて

出た言葉だった。

自分の気もちに

正直になった瞬間だった。

そのまはしばらく

俺を見つめてから、

ニヤニヤと笑った。

「リョウスケが言うなら、

がんばってみようかな」

* ‐‐‐ * ‐‐‐ *

次の日、俺たちは

一緒に登校した。

教室に入ったとたん、

空気が一変した。

「えっ、あの子・・・

ヤバ、超美少女じゃん!」

「え、松尾さんって

ずっと不登校だった子?」

男子たちは、目を輝かせて

近づいてきた。

「松尾さん、

ライン交換しよー!」

「仲よくしよー!」

そのまは

ニコニコしながら答えた。

「うん、いいよー。

でもね──」

そして、俺の腕に

軽く触れながら

こう言った。

「私はリョウスケのものだから」

教室が一瞬でざわついた。

「えええええっ!?

八神って!?」

「八神くんて意外と、

そういう感じ!??」

俺は、教室中の視線に

戸惑いながら、

そのまを横目で見た。

彼女は笑っている。

いつも通り、明るく、

まぶしい笑顔で。

それでもいい。

いや、それがいい。

俺にとってこの世界は

つまらないものだった。

恋愛なんて、くだらない

お遊びだと思っていた。

でも────

君だけは違う。

─────君だけは、面白い。

*end*

※掲載されている物語はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。

八神 遼介

八神 遼介

- 2025.12.23恋しちゃいけないと思ってた作者:めいめい

- 2025.12.17アヴェマリア作者:竹原葉月

- 2025.11.05強引な君作者:デイジースター

- 2025.08.15friends or partner?作者:nanoha

- 2025.06.30余命1ヶ月の彼女作者:三代目☆OMI

- 2025.05.10クールな天才とおばかなあたし作者:ふみ

- 2025.03.20君に染まる作者:もこ

- 2025.03.07今芽吹くふたば作者:ぼさぬこ

- 2025.02.24一目惚れって、あるんだね作者:すん

- 2024.10.12アイドルでオタクな私たち作者:M

- 2024.03.03真っ白な恋作者:ひじせかい

- 2023.07.23幽霊の君は僕を好きだった。作者:スター

- 2023.07.11キミの君作者:Horn

伊藤 沙音

伊藤 沙音 青山姫乃

青山姫乃 国本 姫万里

国本 姫万里 松田 美優

松田 美優 白水ひより

白水ひより 星名ハルハ

星名ハルハ 星乃あんな

星乃あんな 工藤 唯愛

工藤 唯愛 佐々木 花奈

佐々木 花奈 白尾 留菜

白尾 留菜 十文字 陽菜

十文字 陽菜 松尾 そのま

松尾 そのま 梨里花

梨里花 稲垣 来泉

稲垣 来泉 崎浜 梨瑚

崎浜 梨瑚 中瀬 梨里

中瀬 梨里 相沢 伊吹

相沢 伊吹 大月 美空

大月 美空 山本 初華

山本 初華 橘 侑里

橘 侑里 常盤 真海

常盤 真海 野澤 しおり

野澤 しおり 葵 かんな

葵 かんな 大森 ひかる

大森 ひかる 畠 桜子

畠 桜子 西 優行

西 優行 久野 渚夏

久野 渚夏 今井暖大

今井暖大 北島 岬

北島 岬 松瀬 太虹

松瀬 太虹 小澤 輝之介

小澤 輝之介 安藤 冶真

安藤 冶真 竹内琉斗

竹内琉斗 堀口壱吹

堀口壱吹 川上莉人

川上莉人 小林 凛々愛

小林 凛々愛 黒崎 紗良

黒崎 紗良 しゅり

しゅり 高柳 千彩

高柳 千彩 宮澤 花怜

宮澤 花怜 上野 みくも

上野 みくも